Fetichismo revolucionario

DESDE hace algún tiempo, y con alarmante fecundidad, florecen —y se cultivan— en los quioscos de periódicos y otros sitios análogos infinidad de cuadritos y medallones, algunos de bastante precio, que muestran la efigie de héroes y precursores de la Revolución Española. Lenin y Carlos Marx, Sebastián Faure y Anselmo Lorenzo, en amigable concomitancia con Maciá, Companys, Ascaso y Durruti —¿qué diría a esto, de poder verlo nuestro valiente y modesto camarada?—, se ofrecen al público como estampitas en Semana Santa.

A lo que parece, el instinto fetichista del pueblo español, acostumbrado, desde la infancia, al culto a los ídolos y dominado por la herencia de múltiples generaciones de reinado religioso, no puede, todavía, prescindir de ellos, y se yergue, poderoso en demasía, contra los que intentan aplastarlo definitivamente, destruyendo, con ello, la obra educadora y cultural de las nobles plumas que glorifica, degradando la sangre generosa vertida en el combate, al formar con las imágenes de nuestros hombres un nuevo culto, una nueva religión, que sustituya a la que tanto mal ha causado a la clase trabajadora y que tan ímprobos esfuerzos nos ha costado y nos está costando todavía derrocar.

Y, ¡ claro está!, los mercaderes de la Revolución se han apresurado a aprovechar la ocasión que el ingenuo fetichismo de un pueblo, débil aún, pese a su bien probada fortaleza, les ofrece, llenando de estampitas los puestos de venta, ni más ni menos que hacían en otro tiempo con las imágenes de Santa Teodifrasia, virgen y mártir, o de Su Santidad Pío XI.

¡Cuidado! ¡No cambiemos de ídolos! Bien está que en el fondo, muy en el fondo de nuestro corazón, guardemos su recuerdo dulce y agradecido para los que, con su pluma o con su sangre, han contribuido al triunfo del proletariado; pero no convirtamos nuestro hogar en un museo o, mejor dicho, en el gabinete de una señorita cursi, cubriendo sus paredes con dibujos y fotografías de héroes y galanes más o menos novelescos o cinematográficos. No se hace una Revolución con idolatrías sentimentales, absurdas o pintorescas. No se forma un porvenir con los ojos fijos en el pasado, por bello y glorioso que haya sido éste. Precisa seguir adelante, hacia la luz; y en el pasado hay siempre, ¡siempre!, un algo de bruma o sombra. Nadie deja un pasado transparente tras de sí…, y aunque así fuera, ya se encargaría el tiempo de cubrirlo con sus grises neblinas… Pero, dejémonos de divagaciones, nada oportunas en estos momentos, y continuemos con el asunto en cuestión.

Hay que desengañarse. El fetichismo, cualquiera que sea el aspecto que quiera dársele, sólo sirve para atrofiar la mentalidad y la energía del pueblo, acostumbrándole a confiar en que otro ser, sobrenatural o simplemente humano, saque por él las castañas del fuego. Claro que, en ambos casos, las castañas podrá sacarlas otro, pero siempre será él quien se queme los dedos…

A la larga, este sería él fin de nuestros hombres, de persistir en tan lamentable como equívoca actitud. No tardaríamos mucho tiempo en ver a San Buenaventura Durruti, San Francisco Ascaso y Santa Aida Lafuente, por ejemplo, canonizados y en un altar —o monumento público, lo que a mí, francamente, me parece lo mismo—, hasta que una nueva Revolución purificadora hiciera con ellos lo que nosotros hemos hecho con los antiguos y apolillados ídolos de la Iglesia Católica.

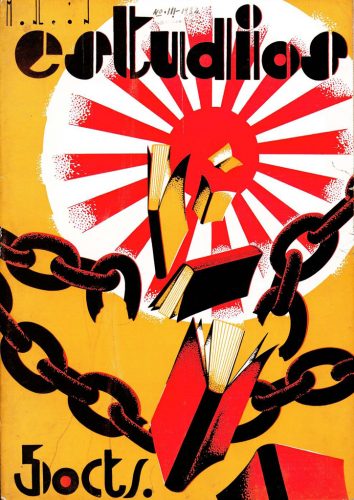

No, no es así como se hace una Revolución. No es así, al menos, como debiera hacerse. Para crear una nueva Era, lo primero que hace falta es un espíritu nuevo, limpio, abierto a las nuevas corrientes renovadoras y soleado, vivificado por la antorcha luminosa y ardiente de la Cultura.

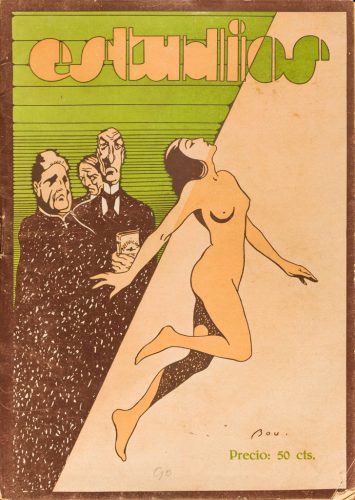

No se es revolucionario por tener en la cabecera de la cama, en lugar del Cristo de rigor o la mujercita más o menos ligera de ropa, que le ha sustituido, el busto de Stalin o de Kropotkine; ni por pertenecer a media docena de Comités y Ateneos Libertarios; ni por los autores que forman nuestra biblioteca; ni, como parecen creer algunos, por asistir a innúmeros mítines y tragarse cada día, de cabo a rabo, la Prensa confederal. No. El revolucionario —no hablo aquí de partidos ni de ideologías—, como el poeta, nace. Si llega o no a desarrollarse, si, como tantos jóvenes autores, languidece y muere antes de llegar a una plena madurez, es lo de menos. Se puede ser revolucionario, habiendo nacido de aristócratas o burgueses. Lo principal es que el espíritu exista. Luego, las circunstancias se encargarán o no de hacerlo fructificar.

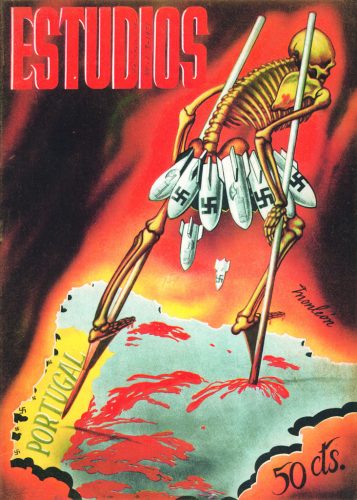

Cierto que se puede llegar —y se llega, generalmente— a la Revolución por hambre, o por contagio, por influencia ambiental. Pero, en el primero de los casos, le faltará el ideal necesario, lo sucedido en Rusia—; y, en el segundo, carecerá de vigor para desarrollarse en toda su plenitud.

Si nos descuidamos, eso es lo que sucederá en España. Hay demasiados revolucionarios de “doublé” y, más todavía, que han llegado a la Revolución como única manera de aplacar las exigencias de su estómago. Y eso es lo más peligroso, ya que, de seguir así, puede conducirnos al fracaso, o, lo que es peor todavía, a caer de lleno en una Dictadura estatal.